在這個互聯網+,網絡暢通的時代,銷售產品都賣到自家門戶上了,關于朋友圈中自制的食品,安全保障問題引深究,下面我們來一起了解一下吧。私家鹵肉、秘制曲奇餅……近幾年,朋友圈迎來了“自制美食”熱潮,隨著中秋到來,“三無月餅”也再次充斥了朋友圈。在這“私房美食”、“diy美食”的背后,其實隱藏著不小的食品安全隱患。

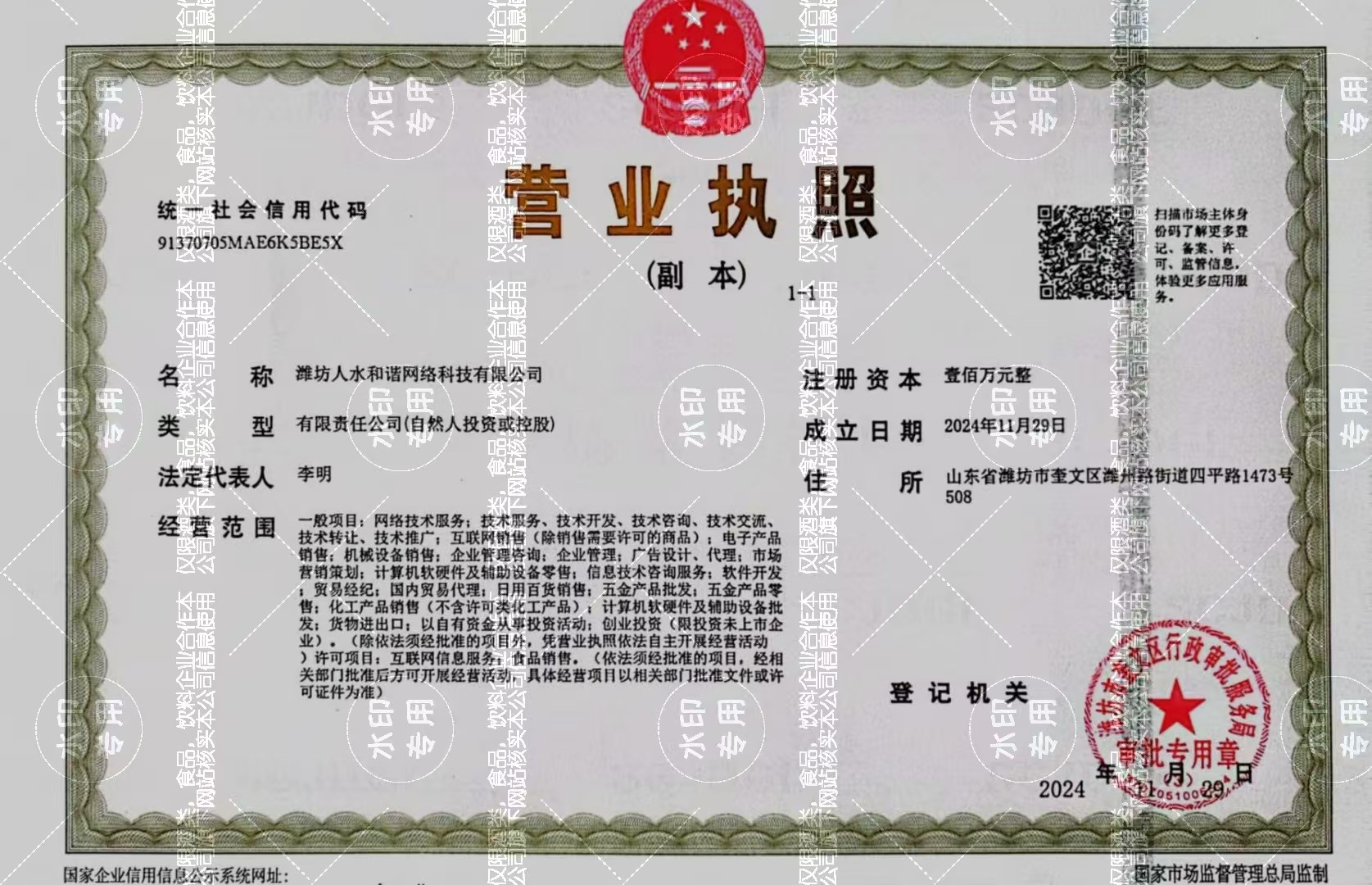

借著電子商務的大潮,食品電子商務也進入了蓬勃發展期,但網絡食品銷售中的安全問題也逐漸顯現。很多網絡食品銷售者沒有實體店依托,也自然沒有取得工商、衛生、食品、稅務等相關部門的許可。如果在經營中缺乏自律,會帶來很多的食品安全隱患。特別是一些只在朋友圈銷售自制食品的“微店”,幾乎是“零門檻”,由于買家一般都是“朋友圈”的熟人,一旦發生食品安全事故,消費者或礙于情面,或因為沒有消費憑證很難得到賠償,經營戶的賠償能力也沒有保障。

其實,針對這種情況,食藥監總局早在去年發布了《網絡食品經營監督管理辦法(征求意見稿)》,明確規定網上銷售食品應取得食品經營許可或備案憑證,網絡食品交易第三方平臺如不能提供經營者具體信息須擔責。但在這一管理辦法未正式實施前,還需要第三方平臺做好“守門人”的工作,提高“入網”門檻。同時,相關部門要建立監管機制和處罰制度。

食品相關行業協會也要在保障食品安全方面發揮重要作用。行業協會具有專業性,對食品安全的關鍵環節較為清楚,所以在食品安全監管中,更具針對性和權威性。而對一些想要長遠發展的網絡食品銷售商來說,除了加強自律,還要主動要求監管,突出自身的品質保障,以區別于那些渾水摸魚的跟風者。

微信客服

微信客服