《食品安全法(修訂草案)》已向社會廣泛征求意見,其中有五條涉及保健食品,引發業界的強烈關注。目前,我國保健食品行業發展前景廣闊,然而,行業卻沒有快速成長。尤其是我國的保健食品企業,與一些發達的企業規模相比,一直是個小個頭.與此形成鮮明對比的是,同樣的保健食品,國內消費者要支付高于國外3倍的價格。

我國保健食品行業為何長不大,企業規模為何差距甚大,消費者為何要多花冤枉錢?面對諸多疑問進行了調查。

規模較小品類不足

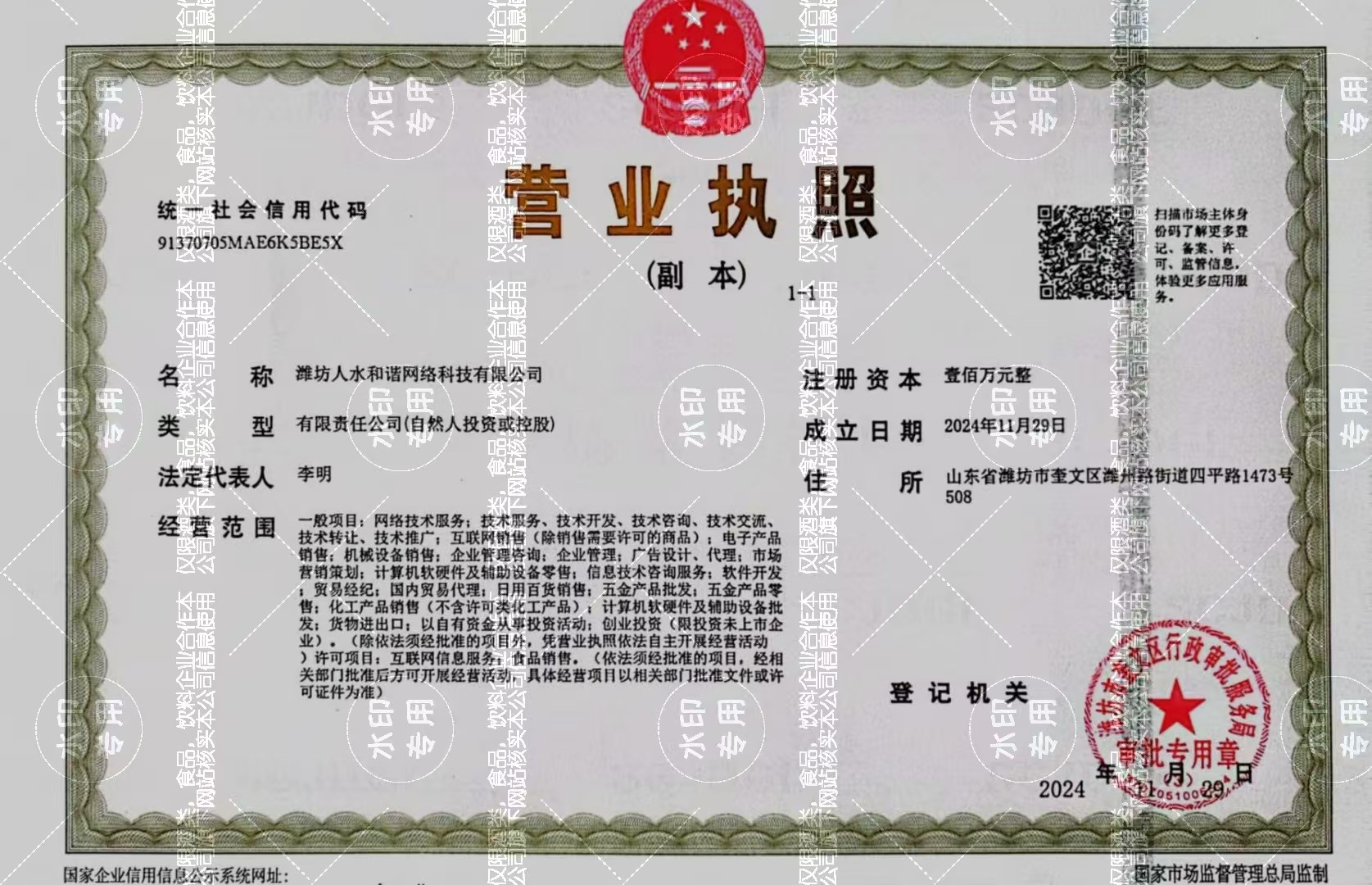

2012年1月印發的《食品工業十二五發展規劃》指出,到2015年中國營養與保健食品產值達到1萬億元。截至2012年底,全國保健食品生產企業共有2006家,產值僅2800億元左右,與萬億目標仍有較大差距。

一位保健食品從業人士透露,國內的保健食品種類太少了,即使是同仁堂、湯臣倍健這樣的國內保健品巨頭,所有的產品堆起來也不過兩個專柜.據統計,截至2014年7月16日,食品藥品監管總局共批準14700個保健食品,其中國產保健食品為13975個,進口保健食品為725個。而查詢發現,全球知名的健康營養品專業品牌美國GNC公司,則擁有1500余款產品。全球膳食補充劑巨頭美國NBTY公司則聲稱產品種類達3000多個品種。可以滿足不同年齡、性別、人群的營養需求。

潛力巨大售價居高

中國保健協會理事長張鳳樓表示,近幾年,我國保健產業產值約占國民生產總值的2%,而發達這一比例普遍超過15%,并以每年15%~30%的速度遞增。歐美消費者平均用于保健食品的花費占總支出的2%以上,而我國僅占0.07%.來自中國保健協會市場工作委員會的數字顯示,國內健康產品購買力已接近萬億規模,但實際銷售額不到3000億元。目前中國人均保健食品消費支出僅為美國的1/20,這也從另一方面顯示出保健食品市場巨大的成長空間和發展潛力。

盡管潛力巨大,但中國的消費者仍面臨著保健食品售價居高不下的窘境。在美國亞馬遜網站檢索看到,營養補充產品蛋白粉的售價,折合人民幣大約在每磅60~100元。而在亞馬遜中國,檢索同類產品,售價約在每磅200~400元左右。

價格居高不下的原因,有人歸結為準入制度問題。宏觀經濟學者胡釋之曾在接受媒體采訪時指出,現行的審批準入實際是一種行政壟斷工具。獲得保健食品批文的企業獲得由政府強力加以保障的市場,其他未獲批文的企業被禁止進入該市場參與競爭。為審批制下,企業自由進入市場的天賦權利被剝奪,成為需要政府賦予的特權。

政策掣肘壁壘將破

眾所周知,長期以來,我國的保健品準入制度是逐一產品審批制,對每個試圖以保健品身份出現在市場的產品都進行審批。審批之后獲取國食健字批準文號,也是俗稱的藍帽子.自2005年《保健食品注冊管理辦法》實施以來,保健食品行業的成本被無形地提高了。在一些小企業為了藍帽子發愁時,一些大企業則坐擁上百個藍帽子,儼然行業巨頭,形成相對的壟斷,壟斷也會導致價格偏離成本,消費者為審批導致的高價買單。

此次《食品安全法(修訂草案)》的五條與保健食品相關的內容中,一大重要變化是變審批制為備案制為主,僅對使用新原料的保健食品和首次進口的保健食品進行審批注冊。這一調整也引起了業內人士的關注。

在中國保健協會市場工作委員會秘書長王大宏看來,審批與備案都是準入制度的問題,如果是站在新進入者角度看當然備案好,如果站在老企業角度看,多數支持審批制。他建議,的企業應該站在消費者的角度看問題,甚至是站在社會發展的角度看問題。

微信客服

微信客服